2

O post anterior rendeu e foi muito legal ver os comentários, um questionando as influências estrangeiras e ambos de garotas magras. Aqui há um outro depoimento seguindo a mesma linha, sobre a dificuldade de ser magra. Primeiro acho que, neste caso, o padrão não é duplo como o título do post sugere, mas sim inatingível. Também não acho que seja o caso de se opôr a iniciativas estrangeiras porque, na realidade, a luta é a mesma, ainda que os padrões variem mais ou menos de país para país. Explico melhor.

Tal exploração das inseguranças femininas vende muita roupa, maquiarem, escova, babyliss e, num número exorbitante de casos, cirurgia plástica. Segundo a ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de cirurgias plásticas: foram mais de 1,5 milhão em 2009, o que significa que 1 em cada 6 procedimentos cirúrgicos feitos em território nacional foram de ordem estética.

Tal exploração das inseguranças femininas vende muita roupa, maquiarem, escova, babyliss e, num número exorbitante de casos, cirurgia plástica. Segundo a ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de cirurgias plásticas: foram mais de 1,5 milhão em 2009, o que significa que 1 em cada 6 procedimentos cirúrgicos feitos em território nacional foram de ordem estética.

Homens também têm mais opções de identificação na mídia (vejam a figura acima), justamente porque o que conta essencialmente no caso deles não é a aparência física. E, como o pessoal genial do Miss Representation sempre repete, não dá para ser o que você não vê. No caso dos padrões de beleza especificamente, não dá para se aceitar sem se ver representada - na real.

por Roberta Gregoli

|

| Não dá para ser o que você não vê |

Talvez eu tenha dado a entender que o padrão era em relação à magreza, mas não era a só isso que eu me referia. O fato é que o padrão é inalcançável e ponto. Se você é gorda, tem que emagrecer; se é magra, tem que ter curvas; a pele tem que ser perfeita (sem espinhas, marcas, praticamente sem poros); o peito tem que ser grande e, se for grande, tem que ser de outro formato; ter bunda mas não ter culote... O padrão é irreal simplesmente porque, quando se trata da aparência das mulheres, nunca está bom. E o que vemos como mulheres bonitas em revistas que ditam o padrão são imagens geradas por computador, não mulheres reais.

Ou seja, as variações do padrão não importam porque é impossível atingi-lo. Claro, senão não teríamos que comprar mais nada. Em outras palavras, consumimos mais para tentar alcançar o inalcançável. Este vídeo ilustra bem este tipo de marketing sexista:

Não precisa nem falar inglês para entender que a quantidade de produtos que uma mulher precisa para "ser feliz" é muito maior que para o homem (segundo o vídeo, "se barbeie e fique bêbado, porque você já é demais"). O vídeo também ilustra bem a maneira como o marketing sexista joga com as inseguranças femininas, das rugas à incontinência urinária, passando pela menstruação (dá-lhe patologização do corpo feminino).

Tal exploração das inseguranças femininas vende muita roupa, maquiarem, escova, babyliss e, num número exorbitante de casos, cirurgia plástica. Segundo a ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de cirurgias plásticas: foram mais de 1,5 milhão em 2009, o que significa que 1 em cada 6 procedimentos cirúrgicos feitos em território nacional foram de ordem estética.

Tal exploração das inseguranças femininas vende muita roupa, maquiarem, escova, babyliss e, num número exorbitante de casos, cirurgia plástica. Segundo a ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de cirurgias plásticas: foram mais de 1,5 milhão em 2009, o que significa que 1 em cada 6 procedimentos cirúrgicos feitos em território nacional foram de ordem estética.

Não que os homens não façam cirurgias estéticas ou sofram tentando se enquadrar em padrões de beleza (mencione a palavra "calvo" para um homem que passou dos 30 e comprove), mas a escala é claramente outra. Isso porque as mulheres são julgadas primariamente pela aparência física: de atrizes a políticas, é claro que o padrão é duplo em relação aos homens.

|

| Homens e mulheres em desenhos animados |

7

Poste no Twitter frases com a hashtag #KeepItReal. Na página 3 do pacote de recursos, há uma lista do Twitter das revistas para envio direto.

Poste no Twitter frases com a hashtag #KeepItReal. Na página 3 do pacote de recursos, há uma lista do Twitter das revistas para envio direto.

por Roberta Gregoli

Já falamos um pouco aqui sobre a representação das mulheres na mídia e sobre os padrões crueis de beleza perpetrados em geral. Além do maravilhoso documentário Miss Representation, existem outros (como as 4 versões do também maravilhoso Killing Us Softly) e canais do YouTube (como o Feminist Frequency) sobre o tema. Infelizmente, até onde eu saiba não há nada parecido sendo feito no Brasil, então aproveito este espaço para divulgar o que tem sido feito no mundo anglófono, principalmente nos Estados Unidos.

Já falamos um pouco aqui sobre a representação das mulheres na mídia e sobre os padrões crueis de beleza perpetrados em geral. Além do maravilhoso documentário Miss Representation, existem outros (como as 4 versões do também maravilhoso Killing Us Softly) e canais do YouTube (como o Feminist Frequency) sobre o tema. Infelizmente, até onde eu saiba não há nada parecido sendo feito no Brasil, então aproveito este espaço para divulgar o que tem sido feito no mundo anglófono, principalmente nos Estados Unidos.

Para entender a seriedade da questão dos ideais irreais de beleza, sobretudo e mais claramente manifestados no uso indiscriminado de Photoshop, veja este vídeo de apenas 75 segundos. Se fosse um caso ou outro, tudo bem, mas o fato é que todas as imagens de mulheres que vemos são manipuladas digitalmente, criando padrões inalcançáveis de beleza. A consequência para as meninas e mulheres reais vão desde a baixa autoestima, passando por distúrbios alimentares até a auto-mutilação. Esta matéria mostra o antes e depois do Photoshop, deixando claro que o que vemos não são mulheres reais e sim, pura e simplesmente, CGI (imagens geradas por computador). O cúmulo (ou talvez somente um exemplo mais óbvio) foi a loja de roupas europeia H&M, que criou um catálogo inteiro usando o mesmo corpo - gerado por computador - para todas as modelos:

|

| H&M admite ter colado rostos de modelos a corpo criado digitalmente |

O debate em torno da questão foi reavivado recentemente, quando a adolescente norte-americana de 14 anos Julia Bluhm pediu a revista Seventeen (uma das maiores revistas para o público adolescente nos Estados Unidos) que incluísse em cada edição uma foto que não fosse modificada por Photoshop. A revista negou. Há agora um abaixo-assinado com o mesmo pedido que já conta com mais de 83 mil assinaturas e um mutirão virtual chamado Keep it real. A ideia é desafiar por 3 dias (de 27 a 29 de junho), no mundo virtual, as revistas a incluírem pelo menos uma foto não alterada digitalmente.

Para fazer parte do desafio, junte-se ao grupo no Facebook e acesse o pacote de recursos elaborado pelo pessoal do Miss Representation. Como o pacote está em inglês, traduzo aqui, em linhas gerais, os passos do desafio:

- Mude a capa do seu Facebook para esta (traduzida com exclusividade pelas Subvertidas!):

- Publique este poster no seu mural:

Dia 1 (27 de junho)

Poste no Twitter frases com a hashtag #KeepItReal. Na página 3 do pacote de recursos, há uma lista do Twitter das revistas para envio direto.

Poste no Twitter frases com a hashtag #KeepItReal. Na página 3 do pacote de recursos, há uma lista do Twitter das revistas para envio direto.

Dia 2 (28 de junho)

Poste no seu blog - as Subvertidas adiantadas!

Dia 3 (29 de junho)

Use o Instagram com a hashtag #KeepItRealChallenge e publique fotos que capturem o que você acredita que seja beleza real. A melhor foto será publicada num outdoor em Nova York! Se você não usar o Instagram, publique no Twitter com a hashtag #KeepItReal ou no grupo do Facebook.

Essa é uma discussão que precisa ganhar força urgentemente no Brasil - onde ainda é aceitável que o corpo feminino seja usado para vender cerveja e a onipresença do Photoshop segue sem ser desafiada -, por isso não deixem de participar da campanha!

0

por Mazu

Faz um tempinho que não apareço por aqui, então, vou fazer uma postagem dupla. Primeiro quero falar do vídeo da Montserrat Moreno que estou devendo há semanas. Aqui está, senhoras e senhores, com legendas, nada profissionais e sofridas porque espanhol europeu, naquela rapidez, difícil:

Educar com igualdade para aprender a amar sem violência.

Lembrem-se de selecionar o idioma da legenda para que elas apareçam.

Tem algumas coisas que queria comentar sobre o vídeo, já falamos muito aqui dos padrões que são seguidos na educação e que colaboram para a disseminação de alguns preconceitos, comportamento e discriminações. Depois de assistir ao vídeo, vocês vão entender que todos eles vieram da bunda dos cavalos da Grécia antiga. É pois é. De qualquer forma, ela destaca a importância de continuarmos a buscar nosso espaço no mundo acadêmico e seguirmos defendendo o que já conquistamos.

Agora, gostaria mesmo de chamar atenção para o final do vídeo sobre os mitos do amor romântico. O vídeo faz a gente pensar em todo mundaréu de bobagens que a gente ACHA que tem que aguentar por amor. Por exemplo, existem mulheres que suportam/suportaram violência e outras coisas por amor. Vai vendo.

Já disse aqui antes que minha mãe foi feminista, posso dizer seguramente que ela deixou de ser por amor. Olha que bosta. Então, depois de Montserrat Absoluta Moreno ter matado o cupido, vou deixar alguns conselhos pós-semana dos namorados:

Já disse aqui antes que minha mãe foi feminista, posso dizer seguramente que ela deixou de ser por amor. Olha que bosta. Então, depois de Montserrat Absoluta Moreno ter matado o cupido, vou deixar alguns conselhos pós-semana dos namorados:

Amor pra ser massa, tem que fazer bem. Ninguém deve suportar nada que lhe violente de forma alguma por amor, amor não é isso não. Isso é opressão, a gente já viu aqui que a opressão se veste de um monte de coisas. No caso das mulheres, se veste de humor, se veste de amor, instinto maternal e assim vai. Não é que as pessoas não devam se apaixonar ou ser mães e pais ou se casar. Não é isso. É que fica parecendo, a nossa sociedade faz parecer, que ser esposa, namorada, mãe deve ser a prioridade da mulher. Pode ser, se você quiser. Se não, beleza.

E toda vez que lhe for oferecido ou cobrado amor eterno e incondicional pergunte o porquê. Não entregue sua vida e sua existência a ninguém, nem por amor. Todo relacionamento prevê uma ou mais pessoas, ninguém deve fazer todo o trabalho. A gente sempre tem o direito de falar sim e sempre tem o direito de falar não. As pessoas fazem falta, mas seguimos sendo inteiras sem elas. Eu diria que ficamos mais inteiras sem algumas pessoas.

Eu queria muito que minha mãe ouvisse isso um dia ou que minha colega de trabalho que me contou hoje que desistiu de denunciar o ex-marido ouvisse isso. E eu quero, um dia, ensinar isso pros meus filhos. Queria mesmo que a gente abandonasse essa medida. Esse padrão.

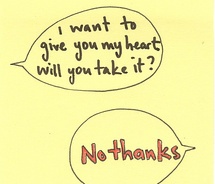

E já que estamos falando de amor...

por Mazu

|

| A gente consegue. |

Educar com igualdade para aprender a amar sem violência.

Lembrem-se de selecionar o idioma da legenda para que elas apareçam.

Tem algumas coisas que queria comentar sobre o vídeo, já falamos muito aqui dos padrões que são seguidos na educação e que colaboram para a disseminação de alguns preconceitos, comportamento e discriminações. Depois de assistir ao vídeo, vocês vão entender que todos eles vieram da bunda dos cavalos da Grécia antiga. É pois é. De qualquer forma, ela destaca a importância de continuarmos a buscar nosso espaço no mundo acadêmico e seguirmos defendendo o que já conquistamos.

Agora, gostaria mesmo de chamar atenção para o final do vídeo sobre os mitos do amor romântico. O vídeo faz a gente pensar em todo mundaréu de bobagens que a gente ACHA que tem que aguentar por amor. Por exemplo, existem mulheres que suportam/suportaram violência e outras coisas por amor. Vai vendo.

Já disse aqui antes que minha mãe foi feminista, posso dizer seguramente que ela deixou de ser por amor. Olha que bosta. Então, depois de Montserrat Absoluta Moreno ter matado o cupido, vou deixar alguns conselhos pós-semana dos namorados:

Já disse aqui antes que minha mãe foi feminista, posso dizer seguramente que ela deixou de ser por amor. Olha que bosta. Então, depois de Montserrat Absoluta Moreno ter matado o cupido, vou deixar alguns conselhos pós-semana dos namorados:Amor pra ser massa, tem que fazer bem. Ninguém deve suportar nada que lhe violente de forma alguma por amor, amor não é isso não. Isso é opressão, a gente já viu aqui que a opressão se veste de um monte de coisas. No caso das mulheres, se veste de humor, se veste de amor, instinto maternal e assim vai. Não é que as pessoas não devam se apaixonar ou ser mães e pais ou se casar. Não é isso. É que fica parecendo, a nossa sociedade faz parecer, que ser esposa, namorada, mãe deve ser a prioridade da mulher. Pode ser, se você quiser. Se não, beleza.

E toda vez que lhe for oferecido ou cobrado amor eterno e incondicional pergunte o porquê. Não entregue sua vida e sua existência a ninguém, nem por amor. Todo relacionamento prevê uma ou mais pessoas, ninguém deve fazer todo o trabalho. A gente sempre tem o direito de falar sim e sempre tem o direito de falar não. As pessoas fazem falta, mas seguimos sendo inteiras sem elas. Eu diria que ficamos mais inteiras sem algumas pessoas.

Eu queria muito que minha mãe ouvisse isso um dia ou que minha colega de trabalho que me contou hoje que desistiu de denunciar o ex-marido ouvisse isso. E eu quero, um dia, ensinar isso pros meus filhos. Queria mesmo que a gente abandonasse essa medida. Esse padrão.

E já que estamos falando de amor...

|

| Eu quero te dar meu coração, vc quer? - Não obrigada. |

Categorias

educação,

literatura,

Mazu

0

por Mazu

Na boa, gente, namore ou não, dê muito, pouco ou não dê, não deixe que ninguém te julgue por isso, respeito é bom, todo mundo gosta e é lei na República Federativa desse nosso Brazilzão, que tem uma mulé como chefe de Estado, diga-se de passagem. Transcrevi um texto massa da Tiburi aqui para a gente, fica minha homenagem às namoradas e não namoradas:

por Mazu

12/06/2012

Véi, na boa. Odeio dia dos namorados. Antes que alguém me julgue pela falta ou presença de sexo e amor na minha vida, já adianto: considero-me uma pessoa amada pelos amigos, maridão, irmãos e tals. Então o fato de eu odiar o dia dos namorados não tem a ver com meus relacionamentos. Não gosto por vários motivos: para começar, existe uma pressão para não ser sozinho que eu não entendo (aprecio solidão e acho necessária até quando se está em um relacionamento); para terminar, a pressão é bem maior para as mulheres (só pra variar). Além disso, tem a questão comercial, odeio que o capitalismo consumista me diga que eu tenho dia certo para trepar, que bosta!

Esta fatídica terça-feira dos namorados, li de tudo por aí sobre isso. No Twitter, uma amiga querida disse que é melhor ser solteira do que ser como as namoradas chifrudas. Um colega disse que ia ter uma porção de mulher pensando "me coma, por favor, me coma". Enfim, tuítes machistas aqui e acolá e a gente bem sabe.

No mundo de hoje que sei lá por que as pessoas temem a solidão, parece que as mulheres são as que mais temem, ainda. Eu sei, eu sei, isso é tão século XIX que dá tristeza. Fora que se a gente for levar em conta os padrões da sociedade patriarcal, ser sozinha é uma puta bom negócio, casar para quê? Para ser a empregada doméstica de alguém? Casar, nessa sociedade, é um bom negócio para o homem que vai ter alguém para cuidar dele, já que ninguém o ensina a se cuidar sozinho (nas questões domésticas). Obviamente, estou me referindo a casais heterossexuais, deve rolar mais paridade nos casais homossexuais (eu imagino). Dessa diferença de funções no matrimônio, a gente volta para aquela questão de como são educados os meninos e as meninas. De qualquer maneira, ainda que tenhamos nos afastado um pouco disso hoje, a sociedade ainda vende relacionamento, casamento como um fim, um objetivo de vida, faz o mesmo com a maternidade também. Sem querer ofender, nem casamento, nem relacionamento, nem maternidade significam felicidade ou satisfação de maneira direta, como fins em si mesmos. E isso é bem pior quando se é mulher, porque, aparentemente, a responsabilidade é bem mais nossa. Enfim, nenhuma mulher é menos mulher ou vale mais ou menos porque não namora ou porque namora demais, porque é mãe ou porque não quer ser. Eu fico achando que isso está ficando claro, aí chegam essas malditas datas comemorativas e mostram que estamos na idade média ainda.

|

| Não, obrigada. |

A autoenunciação do desejo das mulheres e a desconstrução do mito da maternidade

(Publicada na coluna da Marcia Tiburi na Revista Cult)

A maternidade é um mito que necessita de urgente desmontagem crítica. Eis a tarefa que a filosofia feminista deve colocar para si mesma hoje em contextos culturais que não promovem a liberdade de escolha das mulheres, pela qual, a propósito, apenas elas podem lutar.Em tais contextos administrados pela ideologia masculinista, mulheres que abortam ou afirmam não querer ter filhos são vistas como anormais. Do mesmo modo, mães que não ajam segundo certo padrão de maternidade em que a dedicação total à criança é a lei, seja por cansaço ou falta de afinidade com o mundo dos cuidados, são vistas facilmente como perturbadas.Pelo simples fato de desejarem carreira, diversão ou uma simples vida mais livre, muitas mulheres se sentem culpadas, ou desistem de um projeto profissional ou pessoal. Praticam a maternidade como a condenação heteroimposta.Certo é que colocar pessoas em um mundo como o nosso não é uma tarefa para quem não esteja muito bem preparado, mas raramente se pergunta a uma mulher se ela está, pois que não se espera dela que não esteja. Há um dever imposto às mulheres, mas ele é mascarado pelo argumento do “desejo que toda mulher tem de ser mãe”. O termo “mulher” acaba por designar o ser do qual se pressupõe um desejo que será sempre o de ser mãe. O dever reza que seja hábil para a maternidade pelo simples fato de poder parir fisicamente crianças.Na cultura masculinista, “mulher” não é um conceito, mas uma ideia formada de preconceitos. Isso quer dizer que se pressupõe um saber sobre o desejo (o que sente, pensa e quer) o ser heterodeterminado “mulher” antes que ele mesmo se pronuncie sobre algo como “seu próprio desejo”. Nesse sentido, a pergunta “o que quer uma mulher?” não ajuda a sair do mistificatório circuito masculinista que, ao tornar misterioso o desejo feminino, faz parecer que exista um desejo universal da “mulher” (ela mesma um universal), e não desejos individuais e singulares de cada pessoa humana.No processo de mistificação, o sistema masculinista usa um padrão discursivo sempre fundado na ultrapassada ideia de natureza que aos poucos se torna clichê cansativo. Contra a pré-suposta “natureza da mulher” ou a suposta maior proximidade da “mulher” com a “natureza” coloca-se o homem como um ser de cultura e de racionalidade. A mulher fica com a “sensibilidade”, o instinto, a irracionalidade etc.Não quero ser mãeUma mulher enunciar “não quero ser mãe” soa como algo absurdo à moralidade patriarcal desde que a maternidade é vista como função natural, não determinada culturalmente. Segundo o preconceito da “natureza”, uma mulher deve querer ter filhos e não deve pensar nem dizer que não quer. Por trás dessa ideia, vai o subtexto: “mulher” não deve ter opinião, muito menos desconstruir opiniões vigentes. Pois uma mulher que fale negando a natureza, sobretudo da sacrossanta “maternidade”, nega duplamente o estigma dado pelo masculinismo: além de expressar-se, o faz dizendo que não quer ser mãe quando se esperaria dela o contrário, que não se expressasse e se tornasse mãe.A simples negação na segunda potência põe o discurso masculinista em xeque. A frase tem o poder de negar a marcação como mãe (lembremos que a mulher é sempre marcada: como bela, boa, gostosa; ou feia, frígida, mal-amada etc.) por meio da qual uma mulher se tornou escrava da cultura da qual ela não pode participar senão na condição que esta mesma cultura a prioridetermina para ela, manipulando sua consciência, seu corpo, sua ação.Só que o masculinismo é uma retórica prepotente que manipula agilmente suas armas: a “mulher” que se pronuncie contra ele (e basta pronunciar-se) será marcada com heterodeterminações desabonatórias. A “mãe desnaturada” é como o escravo que ousa desobedecer ao patrão e não é interpretado senão como um fujão mal-agradecido.A maternidade como imposição cultural é uma manipulação dos corpos femininos e, como tal, não é ética. É isso que está em jogo quando mulheres são tratadas como “meios” do projeto de vida de outros e não como um fim em si. Somente o autoenunciado do desejo feminino é capaz de libertar as mulheres. Ele é o ato feminista por excelência, a ação discursiva e performativa que faz do feminismo uma ética em que está em jogo a soberania do desejo feminino.A soberania que apavora os moralistas quando se fala em aborto é a mesma que enerva o cafetão. A mãe desnaturada é o nome que o moralismo encontra para sustentar autoritariamente a suposta verdade sobre o desejo das mulheres. Na contramão, a pergunta “o que quer o homem com o desejo das mulheres?” talvez nos ajude a entender melhor os subterrâneos de nossa cultura.

26 de junho de 2012

Categorias

machismo,

maternidade,

Mazu

0

No prólogo, Morrison relata que a história da menina que queria ter os olhos azuis, de fato, acontecera quando ela era ainda criança. Uma colega de escola havia dito isso, e ela que, além de não conseguir imaginar sua amiguinha com olhos azuis, não conseguia entender os olhos azuis como uma única forma de beleza, mas sim de opressão, pois eram estes olhares que condenavam a beleza negra dela e de sua amiga. O desejo pelos olhos azuis, Morrison argumenta, denota uma forma de auto-depreciação racial que, muitas vezes, tende a reproduzir a forma de humilhação a qual o indivíduo foi submetido durante a vida.

No prólogo, Morrison relata que a história da menina que queria ter os olhos azuis, de fato, acontecera quando ela era ainda criança. Uma colega de escola havia dito isso, e ela que, além de não conseguir imaginar sua amiguinha com olhos azuis, não conseguia entender os olhos azuis como uma única forma de beleza, mas sim de opressão, pois eram estes olhares que condenavam a beleza negra dela e de sua amiga. O desejo pelos olhos azuis, Morrison argumenta, denota uma forma de auto-depreciação racial que, muitas vezes, tende a reproduzir a forma de humilhação a qual o indivíduo foi submetido durante a vida.

por Júlia Neves

|

| Toni Morrison |

Publicado em 1970, O Olho Mais Azul (The Bluest Eye, em inglês) foi o primeiro romance da escritora norte-americana Toni Morrison, que foi condecorada com o Prêmio Nobel de Literatura em 1993 pelo seu conjunto de obras. O livro é uma obra-prima por sua linguagem vívida e fragmentada que reflete arduamente a questão de beleza racial. Neste romance, Morrison entrelaça as relações de gênero, raça e classe social, discutindo, principalmente, como os olhares de uma sociedade têm o poder de transformar um sujeito em mero abjeto, excluído e rejeitado pelo âmbito social.

Esta é a história de Pecola Breedlove, uma menina cuja infância é marcada por pobreza, rejeição, violência e abandono e que acredita que, se tivesse os olhos azuis, sua vida seria digna de aceitação, respeito e carinho. É o padrão de beleza do branco, louro e dos olhos azuis que determina a ideia de que ser negro é ser feio; e ser feio é estabelecer dentro de si mesmo o ódio por não poder atender ao padrão e, portanto, acreditar que este é o motivo para a exclusão: Pecola passava “longas horas olhando para o espelho, tentando descobrir o segredo da feiúra, a feiúra que fizera dela ignorada e desprezada na escola”. A pobreza de sua família é comum a várias outras, mas a feiúra deles era única. Pecola, sua mãe e seu irmão “vestiam a feiúra [...] embora esta não pertencesse a eles mesmos”.

Morrison critica este padrão de beleza que diminui, limita e marginaliza os outros a fim de se estabelecer como imagem desejada. A única forma de beleza possível é a branca e ela está onipresente: “adultos, meninas mais velhas, lojas, revistas, jornais, propagandas – o mundo inteiro concordava que uma boneca de olhos azuis, cabelos amarelos e pele rosada era o que qualquer menina-criança apreciava”, comenta a narradora de quase todo o enredo Claudia MacTeer, amiga mais nova de Pecola. Ela é quem dá voz ao sofrimento de Pecola e também é a única que questiona a predominância da beleza branca. Ao ganhar uma boneca loura-dos-olhos-azuis, Claudia afirma que “aqueles olhos imbecis, a cara de panqueca e aquele cabelo de bicho de goiaba deixavam-na fisicamente revoltada e secretamente com medo”.

|

| Cuidado: o reflexo deste espelho pode ser distorcido por ideais de beleza socialmente construídos |

Ao contrário de Claudia, a mãe de Pecola, a Sra. Breedlove, é fascinada pelo padrão branco de beleza. Ela passa várias tardes no cinema, onde escapa de sua realidade dentro de casa com o marido violento e seus dois filhos e aprende que é impossível “olhar para um rosto e não associá-lo a alguma categoria de beleza absoluta [a qual] ela absorvera totalmente das telas prateadas”. Suas referências de beleza são as atrizes hollywoodianas, as quais ela tenta imitar. Sua predileção por esta beleza – e ao mesmo tempo o ódio por sua própria feiúra – reflete a maneira como a Sra. Breedlove trata os seus próprios filhos, com displicência e abandono.

Ela trabalha como doméstica na casa de uma família branca de classe média, onde ganhara um novo apelido, Polly. Aqui, ela cuida da filha do casal, loura-pele-rosada-dos-olhos-azuis, e toma conta de todos os afazeres da casa. Um dia, Pecola aparece de surpresa no trabalho da mãe e, sem querer, derruba uma torta de amora que a mãe acabara de fazer. A Sra. Breedlove vê que sua filha está queimada nas pernas, mas mesmo assim bate em Pecola e grita: “Sua besta louca... meu chão, que bagunça... olha pra você... que trabalho... vá embora” para, logo depois, abraçar a menina dos cabelos dourados, limpar o seu vestido respingado com geleia e consolá-la carinhosamente. Às ordens de sua mãe, a quem ela se refere como Sra. Breedlove, Pecola pega a sacola de roupas lavadas e vai embora apressadamente acompanhada de Claudia e de outra colega.

No prólogo, Morrison relata que a história da menina que queria ter os olhos azuis, de fato, acontecera quando ela era ainda criança. Uma colega de escola havia dito isso, e ela que, além de não conseguir imaginar sua amiguinha com olhos azuis, não conseguia entender os olhos azuis como uma única forma de beleza, mas sim de opressão, pois eram estes olhares que condenavam a beleza negra dela e de sua amiga. O desejo pelos olhos azuis, Morrison argumenta, denota uma forma de auto-depreciação racial que, muitas vezes, tende a reproduzir a forma de humilhação a qual o indivíduo foi submetido durante a vida.

No prólogo, Morrison relata que a história da menina que queria ter os olhos azuis, de fato, acontecera quando ela era ainda criança. Uma colega de escola havia dito isso, e ela que, além de não conseguir imaginar sua amiguinha com olhos azuis, não conseguia entender os olhos azuis como uma única forma de beleza, mas sim de opressão, pois eram estes olhares que condenavam a beleza negra dela e de sua amiga. O desejo pelos olhos azuis, Morrison argumenta, denota uma forma de auto-depreciação racial que, muitas vezes, tende a reproduzir a forma de humilhação a qual o indivíduo foi submetido durante a vida.

A violência, a linguagem e o sofrimento da narrativa de Morrison são como um veneno. Não se trata da vitimização da jovem protagonista por ser negra, mulher e pobre, mas da própria dificuldade de ela se entender como indivíduo por estar sempre em conflito com os preconceitos sociais e violência impostos a ela. Como leitor, não sentimos pena de Pecola e de sua família, mas sentimos um áspero mal-estar por fazermos parte de uma sociedade tão racista e opressora; nos sentimos quase que impotentes perante a ela, mas, acima de tudo, sentimos o próprio horror de ser conivente com ela.

Em seu livro, Morrison foca na pior consequência da repressão e do preconceito: a aceitação de que a rejeição e a exclusão são legítimas. Ainda que haja muitos que a confrontem e a superem, há muitos outros que “desmoronam anonimamente em silêncio, sem voz para expressar ou afirmar a sua própria resistência”. É este colapso do sujeito dentro do coletivo que interessa à Morrison. Dentro da impossibilidade de afirmar-se e entender-se como indivíduo, Pecola Breedlove padece e, aos poucos, entrega-se completamente a sua redução ao nada, um mero abjeto da sociedade: sem voz, força ou poder de resistência.

* Neste post, utilizo o termo raça porque me refiro a padrões de beleza relacionados a características físicas de um indivíduo, no caso, dos negros.

** Todas as citações foram traduzidas por mim em referência à edição de The Bluest Eye (1999), da editora Vintage.

24 de junho de 2012

Categorias

beleza,

Guest Post,

literatura,

preconceito,

racismo

2

por Tággidi Ribeiro

Assisti a muitos filmes de Marilyn Monroe e percebi sua fragilidade como atriz. Em All about Eve, no início de sua carreira, Marilyn interpreta o papel de uma jovem atriz em busca da fama, muito insegura e bonita, sensual, ingênua e algo burra. Ironicamente, a loira, durante quase toda sua carreira, fez esse tipo de personagem sexy e bobinha. Mesmo em The Misfits, em que aparece num papel dramático.

Com mais tempo, percebi que talvez não fosse o talento de Marilyn o problema, mas o mercado que criou o estereótipo da mulher loura, sensual e burra. Hollywood fez de Marilyn Monroe a mulher mais sexy do século XX neglicenciando sua humanidade, inteligência, sensibilidade. Marilyn gostava de ler, de escrever. Há quem diga que poderia ter sido uma grande escritora. Dizia coisas de poeta, como poucas vezes vemos não poetas dizerem.

|

| Dogs never bite me. Just humans. Cães nunca me morderam. Só pessoas. |

Eu sei muito bem que a humanização de Marilyn é também um produto da mesma indústria que a objetificou. Em geral, depois que grandes astros morrem, resulta numa forma eficiente de vendê-los. Contudo, esses seres tão distantes e próximos que se movem diante de nós na tela gigante do cinema são obscenamente humanos. Por isso, penso na menina Norma Jean antes de se tornar Marilyn Monroe. E no ser humano que ela não pôde ser depois.

Penso em Norma Jean como a multidão de meninas seduzidas pelo dinheiro 'fácil' das fotos eróticas, pelas promessas de se tornar modelo ou atriz. As moças bonitas são instadas a se despir (não se diz tão cotidianamente: "O que é bonito é pra se mostrar"?). E elas se mostram no dia a dia, nos bordéis da esquina, nas capas da Playboy, como panicats, BBBs; elas 'estrelam' quadros do Zorra Total, viram figurantes no programa do Sílvio Santos. Comumente, tornam-se garotas de programa, atrizes de filme pornô e/ou são compradas por homens endinheirados. Comumente, também, garotas que se despem (instadas por toda a sociedade) são automaticamente tachadas de putas e segregadas - deixam de ser mulheres 'dignas', tornam-se 'aquilo', o objeto, e não podem voltar atrás, pois jamais serão 'redimidas'. É como se uma sociedade inteira fizesse o papel do conquistador barato que faz a virgem 'ceder' para depois desmoralizá-la publicamente. É perverso.

Essas mulheres todas não são Scarlett Johasson, que se ressente de ser mais vista como sexy que como atriz de talento (notem, no artigo linkado, que a foto escolhida tem por objetivo depreciar a fala de Scarlett). Essas mulheres não são Scarlett ou Marilyn - nem voz elas têm. E elas morrem assim, e os jornais e a opinião pública absolvem seus assassinos. Marilyn fala um pouco por todas elas, mas ainda não é/foi o suficiente. O maior símbolo sexual do cinema morreu sem o reconhecimento daquilo que tentava, obscenamente, lembrar a todo mundo.

|

| I have feelings too. I am still human. Eu também tenho sentimentos. Eu ainda sou humana. |

0

A patologização da mulher e do corpo feminino tem uma história longa. A medicina, historicamente uma prática masculina, sempre interpretou o corpo feminino como símbolo da loucura. A palavra histeria vem do grego hyster, que significa - tcha-ram - útero. A ideia era de que esse mal afetava uma mulher cujo útero se desprendia por falta de lubrificação e ficava viajando pelo corpo. A teoria do "útero errante" (wandering womb) persistiu na Europa por muitos séculos e Freud no final do século XIX reforçou a associação entre o feminino e a loucura.

|

| O útero errante na versão almofadinha |

Como já discutido num post anterior, a partir do século XVIII, o modelo do sexo único passou a dar lugar a um modelo de maior diferenciação biológica entre mulheres e homens. É só então que corpos masculinos e femininos passam a ser vistos como fundamentalmente biologicamente diferentes. Essa diferença justificava posições sociais diferenciadas e implicava diferentes comportamentos sexuais e necessidades (ex. a sexualidade masculina passa a ser vista como naturalmente agressiva e a feminina como uma resposta ao desejo masculino, motivada pelos instintos reprodutivo e maternal). Mulheres "normais" eram as castas e passivas e desejos sexuais "excessivos" eram considerados anormais. Isso resultou no aumento do números dos ditos casos de histeria durante o século XIX. A histeria era então considerada uma doença que atacava mulheres excessivamente passionais que não tinham satisfação sexual.

O tratamento - pasmem - era massagem manual das genitais por um médico, até que se chegasse ao "paroxismo histérico" - o que hoje chamaríamos de orgasmo. Massagens com água se disseminaram em spas pela Europa e nos Estados Unidos, e o vibrador elétrico se tornou um utensílio popular com a disseminação de eletricidade nas casas. O filme Hysteria (Tanya Wexler, 2011), ainda inédito no Brasil, conta a história da invenção do vibrador. Ainda não assisti ao filme para saber se os fatos batem, mas pelo menos parece divertido.

O lado menos divertido da história é que, caso as massagens não funcionassem, clitorectomia era o próximo tratamento proposto. Instituições nos Estados Unidos e Reino Unido ofereciam a clitorectomia como tratamento para uma série de 'doenças', desde histeria, mania, retardo mental, insanidade, incontinência urinária e... divórcio, um claro sintoma de doença mental. Há casos documentados em que a esposa aceitou voltar ao marido após a cirurgia, atestando, obviamente, o sucesso do tratamento.

A moral da história é que a patologização do corpo e da psique femininas tem uma função normatizadora. Em outras palavras, ela serve para delinear o comportamento considerado aceitável e reprimir quem não está em conformidade. Não é à toa que mulheres já foram queimadas como bruxas, que mulheres ativistas foram e são consideradas loucas e anormais.

Isso pode parecer história do passado, mas se pensamos nas dezenas de males ainda associados à tensão pré-menstrual (e qual seria o equivalente para os homens? será que o corpo deles não sofre nenhuma alteração hormonal?), sem contar a frequência com que nos referimos a mulheres como loucas, vemos que a história se repete, só mudam as nomenclaturas.

Referência: Mottier, Véronique. Sexuality, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008.

O tratamento - pasmem - era massagem manual das genitais por um médico, até que se chegasse ao "paroxismo histérico" - o que hoje chamaríamos de orgasmo. Massagens com água se disseminaram em spas pela Europa e nos Estados Unidos, e o vibrador elétrico se tornou um utensílio popular com a disseminação de eletricidade nas casas. O filme Hysteria (Tanya Wexler, 2011), ainda inédito no Brasil, conta a história da invenção do vibrador. Ainda não assisti ao filme para saber se os fatos batem, mas pelo menos parece divertido.

O lado menos divertido da história é que, caso as massagens não funcionassem, clitorectomia era o próximo tratamento proposto. Instituições nos Estados Unidos e Reino Unido ofereciam a clitorectomia como tratamento para uma série de 'doenças', desde histeria, mania, retardo mental, insanidade, incontinência urinária e... divórcio, um claro sintoma de doença mental. Há casos documentados em que a esposa aceitou voltar ao marido após a cirurgia, atestando, obviamente, o sucesso do tratamento.

A moral da história é que a patologização do corpo e da psique femininas tem uma função normatizadora. Em outras palavras, ela serve para delinear o comportamento considerado aceitável e reprimir quem não está em conformidade. Não é à toa que mulheres já foram queimadas como bruxas, que mulheres ativistas foram e são consideradas loucas e anormais.

Isso pode parecer história do passado, mas se pensamos nas dezenas de males ainda associados à tensão pré-menstrual (e qual seria o equivalente para os homens? será que o corpo deles não sofre nenhuma alteração hormonal?), sem contar a frequência com que nos referimos a mulheres como loucas, vemos que a história se repete, só mudam as nomenclaturas.

Chamar uma mulher de "louca" é um hábito que homens jovens devem aprender a quebrar. Como o termo, "loucura" é uma peça na longa e terrível tradição de patologização das emoções femininas (especialmente com relação à sexualidade).

Jenna Sauers, Jezebel

Referência: Mottier, Véronique. Sexuality, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008.

0

por Roberta Gregoli

por Roberta Gregoli

Como já começamos a discutir no meu post anterior e no da Júlia, a teoria feminista é interessante e libertadora. Hoje queria apresentar brevemente a teoria de uma acadêmica chamada Anne Fausto-Sterling, professora da Brown University nos EUA. Fausto-Sterling escreveu em 1993 um artigo intitulado "Os Cinco Sexos", causando muito frisson ao afirmar que em vez de dois (mulher e homem) existem, na verdade, pelo menos cinco sexos.

|

| Edinanci Silva |

No artigo, Fausto-Sterling usa a palavra intersexo como termo genérico para se referir a indivíduos que misturam características femininas e masculinas, e afirma que essas pessoas podem constituir até 4% de todos os nascimentos naturais. Na atualização de 2000, "Os Cinco Sexos, Revisitado", ela admite que o número deve ser menor, em torno de 1,7%. Ainda assim, considerando que o mundo tem em torno de 7 bilhões de pessoas, isso representa mais ou menos 119 milhões de pessoas que divergem do que ela chama de dimorfismo ideal, seja devido aos hormônios, genes ou anatomia. No Brasil, tivemos um caso famoso na judoca Edinanci Silva.

Esses indivíduos quase sempre passam pela chamada cirurgia de designação sexual e é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Cabe @ médic@ definir o sexo do bebê. Ou seja, na discussão cultura x natureza, ponto para a cultura. Mesmo o sexo, que normalmente serve como base para o que é biológico ou natural (dizem que sexo é biológico e gênero é cultural), está aberto a apropriações da cultura. Volto então ao meu argumento anterior de que tudo é cultura, nada é natureza.

A outra consequência óbvia do artigo de Fausto-Sterling é nos obrigar a questionar as categorias de sexo. Dividimos tudo em dois: pesquisas apontam como o corpo masculino e feminino operam diferentemente. E se, em vez de dois, dividíssemos os estudos em cinco? E se largássemos mão de dividir? Com certeza acharíamos padrões antes impensados. Afinal, como eu já coloquei antes, muit@s defendem que há mais diferenças entre pessoas do mesmo sexo do que entre um sexo e outro.

Desconstruir gênero é papel do feminismo porque liberta. Transexuais e intersexos são extremamente relevantes para esta discussão porque ajudam a desconstruir a ideia de sexo como algo natural, biológico, "normal". E o normal aprisiona ou exclui indivíduos que não estão em conformidade.

É claro que esse tipo de desconstrução não deve desqualificar a luta por direitos iguais, que se baseia obviamente na diferença entre os sexos. Negar as diferenças entre homens e mulheres não é produtivo quando se demanda salários iguais, por exemplo. Mas acho que uma coisa não exclui a outra e é possível desconstruir o binarismo de gênero - e de sexo - sem negar a luta das mulheres.

17 de junho de 2012

Categorias

desmistificando,

Roberta,

teoria feminista

0

por Tággidi Ribeiro

Tem uma música do Itamar Assumpção e da Alice Ruiz que eu adoro. Chama-se “Vou tirar você do dicionário”. Na versão da Zélia Duncan tem um adendo que é genial: “Eu quero as mulheres que dizem sim/E quem não tem vergonha de ser assim”.

Eu sou uma mulher que diz sim. Sou fácil. Muito fácil mesmo. Sou do tipo que diz sim sem o homem precisar fazer muita coisa – na verdade, ele não precisa fazer nada fora existir, ser do jeito que é e eu me interessar por ele. E ainda sou do tipo que “dá em cima”: flerto, pergunto se quer ficar comigo, chamo pra sair. Não insisto, porque respeito a vontade do outro. Pra mim, não é não. 'Não' não me encoraja, me avisa que devo parar, mesmo que eu queira o contrário.

Posto isso, vou contar uma historinha.

Há mais ou menos três anos, conheci um homem que me chamou a atenção imediatamente. Eu o achei bonito, de sorriso e voz. Ele correspondeu. Me convidou para sair, fomos tomar uma cerveja, conversamos durante um bom tempo. Nos beijamos.

Só.

Quando nos beijamos, algo não aconteceu. Não aconteceu a ‘química’, não aconteceu a vontade de ir além. Nem de continuar o beijo. Conversamos mais um pouco e eu disse que iria embora.

Aí começa a novela. Mas acalmem-se, porque não é drama.

Eu disse que iria embora e ele perguntou por que. Estava bom, não estava? Eu disse que a companhia dele era agradável, mas que eu queria ir para minha casa. Sem ele. À minha frente havia agora um homem incrédulo. Lembro que me disse: “Eu sei o que eu senti e o que você sentiu”. Ahã... Senta lá, Cláudia.

É muita pretensão querer ter certeza do sentimento do outro. Mas eu entendo a pretensão de um homem acostumado a ver mulheres negando o que sentem, por medo do que ‘vão pensar’, medo do que ‘ele vai pensar’. É pensamento que faz sentido num mundo em que as mulheres não têm a liberdade de dizer o que querem, de declarar seu desejo. Ainda hoje, há homens e mulheres que acham que não há nada mais ‘feio’, nem que ‘desvaloriza’ mais uma mulher que declarar, assumir o próprio desejo.

Bem, continuando a narrativa: eu disse que eu era uma mulher fácil e que se eu estava dizendo ‘não’ a ele era porque, oras, eu não queria mesmo. Ele fingiu entender e passou meses tentando me conquistar. Como se eu fosse um país.

Não deu certo, claro.

Homens que esperam receber um 'não' para querer de verdade, apaixonar-se ou valorizar uma mulher são a coisa mais broxante que existe.

15 de junho de 2012

Categorias

Tággidi

2

por Júlia Neves

Ela é um dos maiores nomes na área de Estudos Culturais por suas reflexões sobre gênero, sexualidade e feminismo. Atualmente, ela tem trabalhado com as questões de imigração, identidade cultural, guerras, política e judaísmo. Mas neste (longo) post, falarei sumariamente de seu trabalho com gênero e sexualidade. Será difícil – para não dizer impossível – escrever sobre ela e explicar um pouco sobre sua obra sem ser superficial. Quando o assunto é Judith Butler, precisa-se de concentração e também de paciência, pois a argumentação é densa, as discussões são intensas e as perguntas, infinitas.

|

| Judith Butler: "Gênero, você está 'fazendo'" |

Doutora em filosofia pela Universidade de Yale, em Connecticut (EUA), Butler publicou o seu primeiro livro, intitulado Gender Trouble (traduzido como "Problemas de Gênero" no Brasil) em 1990. O livro foi um marco para a teoria feminista e, segundo vários pesquisadores, deslanchou a teoria queer dentro do meio acadêmico. Desde então, esta é uma das obras mais citadas na área de Estudos de Gênero por defender que gênero é uma categoria socialmente construída. Ou seja, o que nós entendemos do que é “ser mulher” e “ser homem” depende veementemente do nosso meio cultural.

Primeiramente, vale relembrar aqui a diferença entre sexo e gênero. O primeiro é estritamente relacionado à constituição anatômica de uma pessoa, basicamente o pênis ou/e a vagina. Já o segundo é o termo usado para falar de uma identidade de gênero que tem um caráter social e de formação do indivíduo, que seriam, predominantemente, chamados de homens e mulheres. Quando uma pessoa possui um sexo que corresponde ao seu gênero, ela é considerada cisgênero e isso é supostamente o “normal”. Mas como sabemos, muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, uma pessoa pode nascer com uma vagina, mas sentir-se como um homem e ter uma identidade de gênero masculina, vestindo-se e comportando-se como homem.

É exatamente esta uma das maiores questões do trabalho da Butler. Ela aponta que, na nossa sociedade, este sistema binário de gêneros não comporta a diversidade que realmente existe, pois ele só oferece a possibilidade de ser homem OU mulher. Além disso, este modelo dominante mantém somente a heterossexualidade como forma de sexualidade e não comporta outras formas de desejos sexuais: nós só podemos ser homens OU mulheres e isso implica que, se formos um homem só podemos desejar sexualmente a uma mulher; e, como mulher, só podemos desejar sexualmente a um homem. Em outras palavras, não há espaço para entender homossexuais e transgêneros (indivíduos que não são cisgêneros) como indivíduos normais, mas apenas como pessoas que vivem de forma contrária às normas dominantes de gênero e heterossexualidade.

|

| Brian Teena: o menino que nasceu menina e foi brutalmente assassinado. Sua história fora contada no filme "Meninos Não Choram" (1999), com Hilary Swank |

A partir deste argumento, Butler defende que, para podermos estabelecer-nos como indivíduos dentro de uma sociedade, fazemos o possível para atender a essas normas e somos, até certo ponto, condicionados a repetir e imitar os modelos de masculinidade e de feminilidade a nossa volta. É aqui que entra a sua famosa teoria de performatividade de gênero. Para a Butler, nós constituímos a nossa identidade de gênero através do nosso meio cultural. Sendo assim, uma pessoa torna-se homem ou mulher a partir da repetição e reiteração de gestos, linguagem, discursos, atitudes e comportamentos que ela vê e incorpora a sua volta.

É bom ressaltar que esta repetição não é consciente, nós mesmos não temos controle sobre isso. No entanto, Butler acredita que todos nós somos capazes de reflexão e, portanto, também podemos subverter essas normas, a partir do momento de que nós mesmos, na esfera individual, passamos a agir e a nos comportarmos contra elas. Assim que mais pessoas aderem a novas formas de comportamento, elas podem criar uma aliança entre si, conexões que fortaleçam novas maneiras de pensar e que virem modelos com os quais outros possam se identificar.

|

| "Gênero é o efeito de reiteração de atos" |

Vou dar um exemplo prático. A Marcha das Vadias e as Paradas Gays no Brasil têm sido movimentos fortes na representação política de mulheres e da comunidade LGBT, pois elas têm ganhado cada vez mais público e atenção da mídia. Porém, somente a realização destas passeatas não é suficiente: as pessoas têm de começar a mudar os seus comportamentos no dia-a-dia. Não adianta ir para a Marcha das Vadias uma vez por ano e, na vida prática, uma mulher chamar a outra que está ao seu lado de vagabunda porque ela está usando um decote e uma saia curta; ou tirar sarro da prostituta que está trabalhando na rua. Assim como não adianta participar da parada gay e não querer que homossexuais mostrem afeto em público; ou então, debochar do travesti que está sentado ao seu lado no ônibus.

Esta é uma grande questão para a Butler: que indivíduos comecem a mudar e a subverter atitudes conservadoras e dominantes para que novos modelos de comportamento possam se estabelecer e também tornarem-se referência de identificação. Dentro deste pensamento, ela ressalta que o perigo da criação de novos modelos ou categorias de identidade é exatamente o da exclusão. Para evitar isso, ela escreve na introdução do seu quarto livro, o Undoing Gender (em português, seria “Desfazendo Gênero”), que não devemos aceitar categorias e modelos de gênero e de sexualidade sem críticas, pois é só através do pensamento crítico que podemos “abrir a possibilidade de novos modos de viver; em outras palavras [não devemos] celebrar as diferenças como meras diferenças, mas buscar sempre estabelecer condições mais inclusivas para abrigar e manter vidas que resistem a modelos de assimilação”.

* O livro Undoing Gender ainda não foi traduzido para o português.

** Para quem está interessado/a em ler Judith Butler, sugiro que comecem com este artigo (em inglês), que foi publicado em 1988, e foi o primeiro dela sobre a sua teoria de performatividade. Aqui, ela remete a diversos argumentos ligados ao teatro e à performance.

*** O meu post é um mero e superficial resumo da teoria de performatividade da Butler.

13 de junho de 2012

Categorias

feminismo,

Guest Post,

performatividade

3

Reflexões derivadas do livro Como se ensina a ser menina de Montserrat Moreno

por Mazu

Eu tive uma mãe feminista. Por algum tempo. Nada de ruim aconteceu com a minha mãe, ela vai muito bem de saúde, já do feminismo dela, não consigo dizer o mesmo. Agora que ela está chegando aos sessenta anos, ela está bem menos feminista, às vezes nada feminista, mas de qualquer forma, ela foi uma figura muito importante na minha constituição feminista.

Ela foi, provavelmente, uma das primeiras mulheres sindicalistas na minha cidade de 180 mil habitantes no interior paulista, bovino, ruralista e patriarcal. Certa feita, recebeu uma ligação de um dos dirigentes pelegos do sindicato (palavras dela) que não se identificou, dizendo que uma mãe de família não devia deixar suas filhas pequenas sozinhas por tanto tempo, era perigoso.

Enfim, lembro-me que minha irmã e eu podíamos brincar de tudo, de todas as formas, com os meninos ou meninas, futebol ou boneca, nenhum impedimento. Lembro-me de mamãe ter se recusado expressamente a colocar a gente no balé porque disseram para ela que faria bem para a delicadeza das meninas.

De todas as lembranças da infância e feminismo falecido da mamãe, existe uma que me marcou muito. Na quarta série, a professora me pediu que ficasse para falar com ela depois da aula, eu fiquei bem surpresa, já que sempre fui meio nerd e não dava trabalho na escola. Fiquei mais surpresa ainda quando a professora me disse que eu não estava me sentando de uma forma adequada, como uma menina deveria sentar, de pernas fechadas. Sério, fiquei muito constrangida e desnorteada com o que aquilo poderia significar, e, em especial, com o complemento da professora: sua mãe não te ensinou? Não, não tinha me ensinado não. E quando falei com mamãe a respeito disso, ela mais do que depressa foi comprar briga com a professora. De qualquer maneira, eu achei por bem sempre sentar com as pernas fechadas. Só muito depois, fui entender o que aquilo tudo queria dizer. E muito mais depois, fui me encontrar no livro da Montserrat Moreno, Como se ensina a ser menina, sobre o sexismo na escola.

Tenho muitas notas e escritos sobre esse livro, como não os encontro na bagunça da minha recente mudança, vou deixar aqui um vídeo da Montserrat. É uma forma de retomar a discussão levantada pela Júlia sobre educação e sexismo em outro post. Mas, volto logo a falar dele, um livro curto e rápido e fácil de ler, mas que rende tantos estalos, tantas ideias e tantas quedas de ficha mesmo.

Este é o vídeo delicioso com a autora sobre a repetição de padrões e seu sentido (ou a falta dele) na educação, assim como o papel do amor e afetividade para @s educand@s. Como o vídeo está em espanhol, estou trabalhando em uma legenda, assim que ficar pronta, dou notícias no blog. Mas até o final da semana, deve estar pronta.

10 de junho de 2012

Categorias

educação,

literatura,

Mazu,

padrões

13

por Tággidi Ribeiro

1) Vamos combinar, gente, que a Marieta Severo está MUITO mais jovem, bonita e desejável que o Chico Buarque (nas fotos, ao menos). No entanto, é ele que tem 'fama de galã'. Ela é a mulher que 'esculpe o próprio tempo'. Lemos nas entrelinhas: ele é desejável; ela tem de lidar com a idade. Chico Buarque e Marieta Severo devem ter a mesma idade, ali perto dos 70. Ele namora uma 'menina' de 28 anos; ela é casada com um homem que parece mais velho. Muita gente naturaliza isso: 'mulheres mais novas procuram homens mais velhos; homens querem sempre mulheres mais novas'. Eu só não dou o meu mindinho pra dizer que isso é cultural porque meu mindinho é muito precioso. Mas aposto que, vendo nas novelas, nos filmes, nas propagandas homens mais velhos com mulheres mais novas, muitos de nós passamos a crer que é assim, sempre foi e sempre será. Só que não. O que acontece é que pares românticos como Antonio Fagundes e Camila Pitanga, José Mayer e Taís Araújo vão ensinando às meninas e mulheres quais homens podem ser seus parceiros; e um Tarcísio Meira com quase 80 anos fazendo o garanhão e ficando com Ângela Vieira, Glória Pires e Camila Pitanga (!) numa mesma produção ensinam até quando um homem pode ser sexualmente desejável. O mesmo tratamento a mídia não dá às mulheres com mais de 60 anos. Por isso, os homens em geral não as veem como possíveis parceiras sexuais ou afetivas. E, no geral, pensamos que elas já passaram da idade de serem sexualmente desejáveis.

por Tággidi Ribeiro

Em fevereiro deste ano, 2 revistas do grupo Abril estamparam fotos de capa lindas de 2 personalidades conhecidas e respeitadíssimas do meio artístico. Marieta Severo foi capa da LOLA Magazine. Chico Buarque foi capa da ALFA Homem. Chico e Marieta foram casados durante uns 30 anos e há mais ou menos 20 estão separados.

Acho que as imagens falam por si só, mas não custa chamar a atenção para algumas 'coisas':

1) Vamos combinar, gente, que a Marieta Severo está MUITO mais jovem, bonita e desejável que o Chico Buarque (nas fotos, ao menos). No entanto, é ele que tem 'fama de galã'. Ela é a mulher que 'esculpe o próprio tempo'. Lemos nas entrelinhas: ele é desejável; ela tem de lidar com a idade. Chico Buarque e Marieta Severo devem ter a mesma idade, ali perto dos 70. Ele namora uma 'menina' de 28 anos; ela é casada com um homem que parece mais velho. Muita gente naturaliza isso: 'mulheres mais novas procuram homens mais velhos; homens querem sempre mulheres mais novas'. Eu só não dou o meu mindinho pra dizer que isso é cultural porque meu mindinho é muito precioso. Mas aposto que, vendo nas novelas, nos filmes, nas propagandas homens mais velhos com mulheres mais novas, muitos de nós passamos a crer que é assim, sempre foi e sempre será. Só que não. O que acontece é que pares românticos como Antonio Fagundes e Camila Pitanga, José Mayer e Taís Araújo vão ensinando às meninas e mulheres quais homens podem ser seus parceiros; e um Tarcísio Meira com quase 80 anos fazendo o garanhão e ficando com Ângela Vieira, Glória Pires e Camila Pitanga (!) numa mesma produção ensinam até quando um homem pode ser sexualmente desejável. O mesmo tratamento a mídia não dá às mulheres com mais de 60 anos. Por isso, os homens em geral não as veem como possíveis parceiras sexuais ou afetivas. E, no geral, pensamos que elas já passaram da idade de serem sexualmente desejáveis.

2) Também acho interessante os nomes das revistas e as formas de se venderem. LOLA, para as mulheres, me remete a uma Lolita que cresceu - lembra o tempo. A revista se diz 'instigante, irreverente, inovadora', feita para 'uma mulher que não tem tempo a perder' (bingo!). E quem é que tem? ALFA, para os homens, remete a poder. 'Inteligência; atitude; elegância; boa vida' têm/querem os homens, segundo a revista. E quem disse que as mulheres não querem? Que diferença no trato, não?

3) Claro que tanto a foto do Chico quanto a da Marieta possuem tratamento de imagem. As revistas não vivem mais sem photoshop, é fato. Mas como eu queria ver a Marieta Severo na foto de capa sem esse tratamento de imagem que a deixa com uma pele que, todo mundo sabe, é de mentira! Como eu queria ver as rugas de uma mulher serem tratadas com o mesmo respeito que as rugas dos homens! Mas não: toda vez que as mulheres aparecem, assim como o Chico Buarque, flácidas, enrugadas, velhas é num contexto desrespeitoso. A beleza da idade, das marcas, pode existir tanto para homens quanto para mulheres. Não só os homens são lindos sem botox, mostrando as marcas do tempo.

| |

| Beleza com marcas de expressão, olheiras, bigode chinês, poros abertos, flacidez. Sem botox. As mulheres também podem. |

|

| Né, Simone? |

8 de junho de 2012

Categorias

padrões duplos,

Tággidi